物质由原子组成,每个原子的中心都有一个带正电的原子核,尺寸只有原子的万分之一,但集中了原子99.9%以上的质量,核外电子围着它跑。这小小的原子核直径只有亿万分之一厘米,里面塞满了质子和中子。如果把原子核拿出来,放大亿万倍再看一看,你会发现,她像水滴一样。圆圆的外表下,质子和中子紧挨着,几乎没有什么空隙。可是,这放大了亿万倍的原子核可没这么简单,要是称起重量来,1个玻璃弹珠大小的“原子核”就要有数亿吨重。

中子星就像是被放大的原子核,不过里面的中子要远多于质子,而不像原子核那样,质子和中子的数量差不多。同时,因为强大引力的束缚,在中子星里,质子和中子挨的更近些,故其密度比原子核还要大。中子星的形成和并合等过程,也有可能产生宇宙中的重元素(如:金、银、铜等),所以它的性质吸引着很多研究人员。可是,中子星离我们太遥远,离得最近的中子星也有400光年(光传播400年的距离),人们是不可能实现抵近观察的。不过,核物理学家在实验室里制造出类似中子星的高密度核物质并研究它的性质,借以来理解中子星及其并合过程的一些特性。

图1: 锡原子核碰撞示意图

近来,SpiRIT国际合作组在高密区对称能的实验研究中取得重要进展。合作组利用日本理化所 (RIKEN) 的回旋加速器所产生的270AMeV(对应速度超过70%光速) 锡原子核(Sn)作为“炮弹”,去轰击锡靶中的锡原子核,其碰撞示意图如图1所示。高速的弹核在与靶核碰撞时,就会压缩中间重叠区的原子核,从而形成更高密度的核物质。不过,因为没有了中子星那样强的引力束缚,通过压缩原子核而形成的高密度核物质是非常不稳定的,只能存活一万亿亿分之一秒。在如此短暂的时间里,高密度核物质会向外发射一些新产生的粒子,例如介子,研究人员就是通过测量这些粒子来研究高密度核物质的性质,进而帮助人们理解抗衡中子星引力塌缩的压强随密度变化的行为。其相关结果发表在Phys. Rev.Lett., 126, 162701 (2021)。

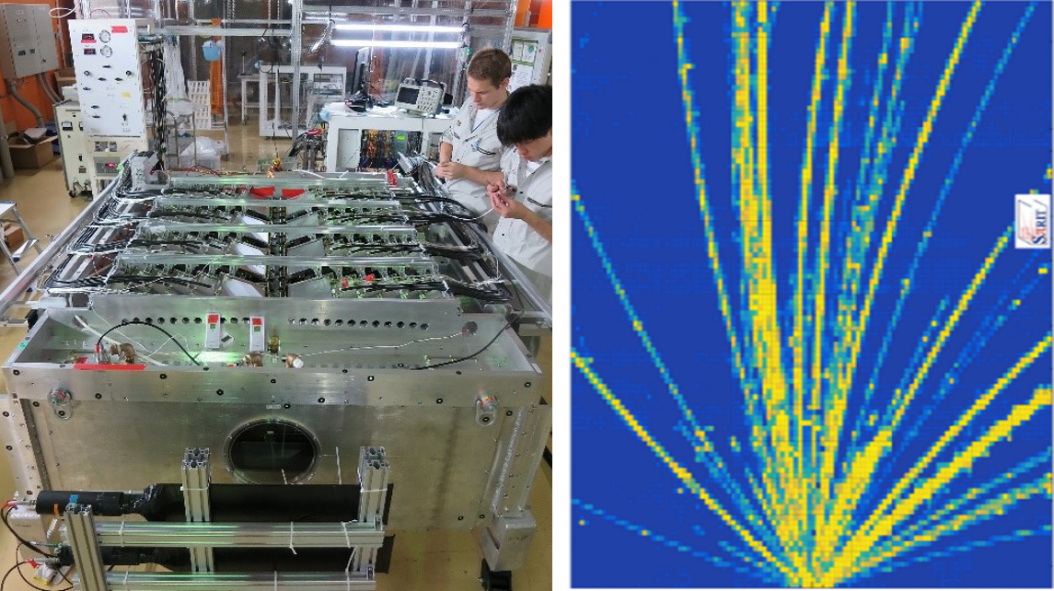

这样的实验研究不是很容易,需要一个大的国际合作组来完成。SpiRIT合作组由来自美国、日本、韩国、德国、克罗地亚、波兰和中国等地的科学家组成,图2为束流实验时部分参与人员的合影。各位科研人员负责或参与了SpiRIT实验中自己擅长的环节。其中,该实验的核心探测器-时间投影室(TPC)由美国密西根州立大学牵头设计制作,该探测器直接用于测量从高密区核物质发射出来的轻粒子。图3(左)为装配好读出电子学后的时间投影室,高能弹核就是从图下方的圆窗中轰击靶子的;图3(右)为一个核核碰撞事件在TPC中留下的径迹投影,其中每一条径迹就代表从核反应体系中发射出来的一个轻粒子,研究人员就是通过分析了近300TB的这类径迹数据,来研究核反应过程的。

图2:束流实验参与人员合影

图3:TPC装配过程(左)和一个核反应事件产物在TPC中留下的径迹投影(右)

我院王仁生老师自2013年,跟随实验团队(清华大学物理系肖志刚实验组)加入到SpiRIT合作组以来,参与或负责了该实验中的部分硬件设计和数据分析工作。其中,在2013年访问MSU,参与TPC的制作与测试,尤其基于STAR前端电子学为该TPC搭建了第1套测试用数据获取系统,如图4,并在该TPC中“看到”了第1条宇宙射线(右图中小图)。2018-2020年访问MSU期间,参与了空间电荷效应修正、探测效率分析、径迹重建优化等数据分析等工作,是该工作进展的主要作者之一。

图4:TPC丝室制作(左),数据获取系统测试(右)

背景链接:基于国内加速器装置HIRFL-CSR的低温高密核物质测量谱仪CEE,目前也在建造之中,预计2024年开始束流实验。其主要的物理目标之一也是研究高密度核物质的性质。

作者简介:王仁生,2015年博士毕业于清华大学物理系,研究生期间加入SpiRIT TPC合作组,并于2013年、2018-2020年访问MSU,参与SpiRIT TPC的制作、测试以及数据分析等工作,目前在苏州大学放射医学与防护学院从事核探测技术方面的研究工作。