我中心李明副教授和附二院田野教授团队合作在《Gut Microbes》(中科院1区Top,影响因子12.200)杂志上在线发表了题为“Microbiota-derived I3A protects the intestine against radiation injury by activating AhR/IL-10/Wnt signaling and enhancing the abundance of probiotics” (DOI: 10.1080/19490976.2024.2347722)的研究论文。

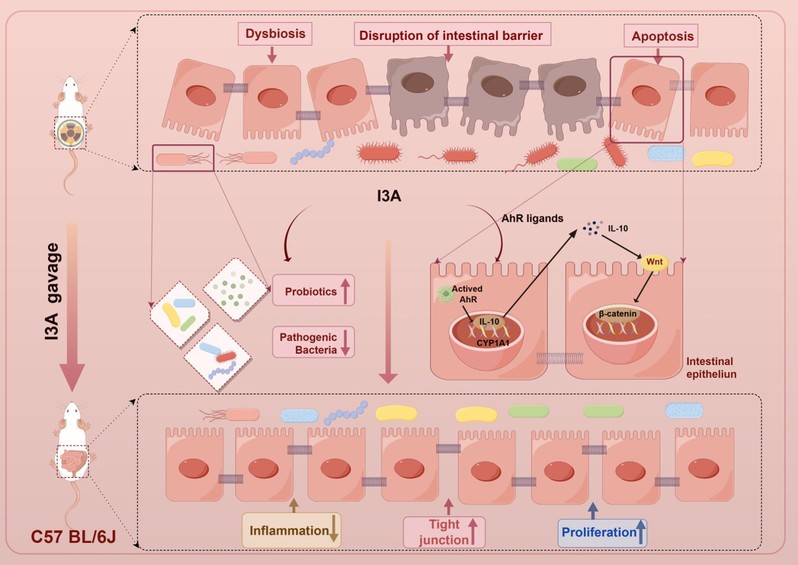

辐射诱导的肠道病变(radiation-induced enteropathy, RIE)是一种常见且严重的放射治疗副反应,尽管已经有一些临床干预措施,如药物治疗、益生菌治疗和外科手术,但目前对于RIE的治疗仍未取得令人满意的效果。近年来,随着对肠道微生物群与宿主健康之间相互作用认识的加深,人们开始意识到肠道微生物产生的代谢产物在调节宿主生理过程中的重要作用。在本研究中,课题组通过分离和培养肠道类器官,对多种肠道微生物群衍生的色氨酸代谢物进行筛选,惊喜地发现吲哚-3-甲醛(indole-3-carboxaldehyde, I3A)对肠道类器官辐射损伤的保护效果最为显著。进一步研究发现,I3A作为一种关键的色氨酸代谢产物,通过激活芳香烃受体(aryl hydrocarbon receptor, AhR)/白细胞介素-10(interleukin-10, IL-10)/Wnt信号通路,促进肠道上皮细胞增殖,并上调益生菌的丰度,从而治疗RIE。这项研究不仅填补了当前在RIE治疗策略上的知识空白,而且为开发新的放射性治疗相关药物提供了潜在的靶点,具有重要的临床应用价值。

图1 肠道微生物来源的I3A保护肠道免受辐射损伤的作用机制图

苏州大学附属第二医院博士生谢黎伟和副主任医师蔡尚为本文的共同第一作者,苏州大学附属第二医院田野教授和苏州大学放射医学与防护学院李明副教授为本文的共同通讯作者。该研究工作得到了国家自然科学基金、江苏省科技计划项目等的资助。