放射医学与辐射防护国家重点实验室、苏州医学院放射医学与防护学院华道本教授团队在痕量铯精准测量方面取得新进展,相关成果以“Ultrasensitive Ion-Imprinted Detection System with Pore-Depended Electrochemiluminescence Mechanism for Accurate and Rapid Monitoring of Cesium in the Environment”为题发表在国际知名综合性期刊《Advanced Science》上,论文链接https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202516113。

放射性污染物带来的挑战目前正受到全球的高度关注。其中,铯-137作为核裂变的重要产物,因其30.2年的长半衰期和显著的放射毒性而备受关注。水环境中的放射性铯污染会在水产品(鱼、虾、蟹、贝类等)的可食用部分(如肌肉组织)中富集,因此对公众健康构成重大风险。考虑到环境中铯的本底极低,其准确、快速测量在环境和公共健康领域具有重要意义。

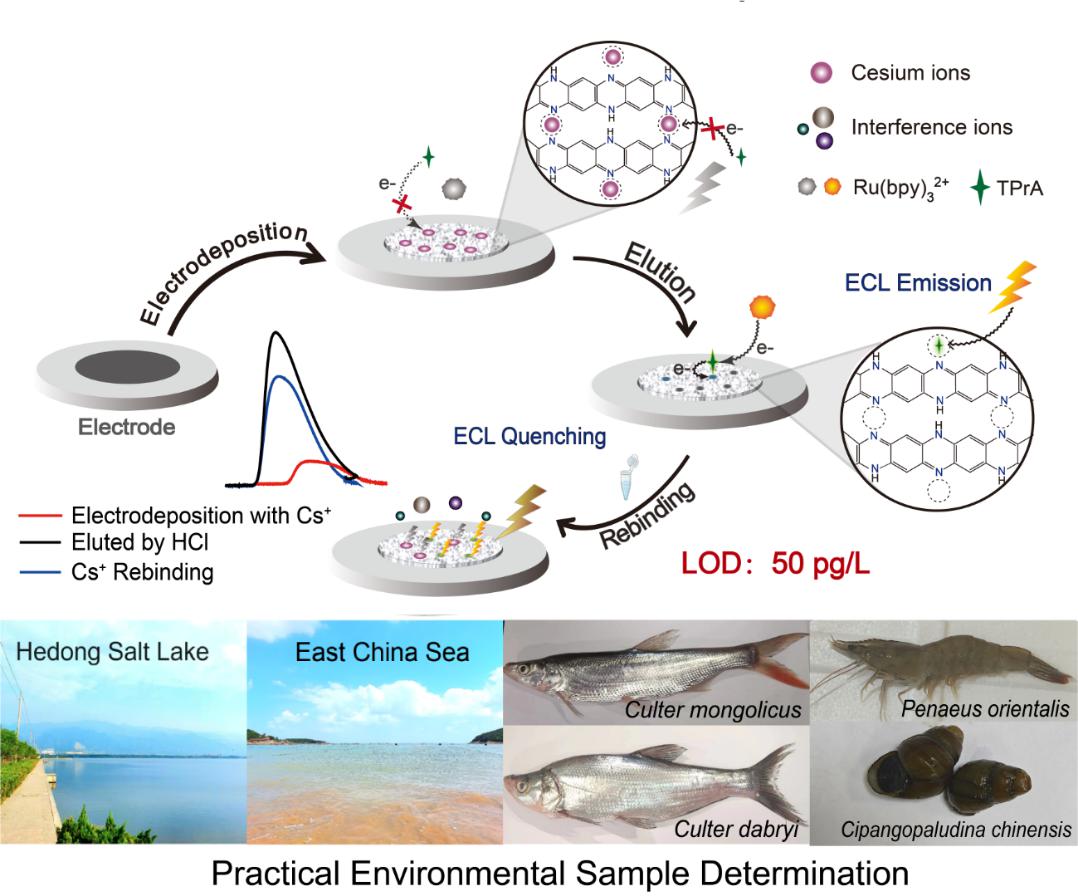

该工作报道了一种基于孔结构依赖的电化学发光(ECL)机制的铯检测系统,用于痕量铯的准确快速测定。研究中引入离子印迹技术以实现对铯离子的高选择性识别。以邻苯二胺和铯离子为原料通过电沉积法在电极表面制备铯结合的聚邻苯二胺膜,盐酸洗脱结合的铯离子得到铯离子印迹聚邻苯二胺膜(CIPF)电化学发光传感器。铯离子可选择性结合CIPF中的-N=基团,占据与铯离子匹配的印迹孔,从而阻断三正丙胺(TPrA)共反应剂在孔内的氧化过程,导致钌联吡啶(Ru(bpy)₃²⁺)的电化学发光信号降低,检测限可达50 pg/L,且对常见金属离子和有机污染物具有高抗干扰能力。与目前已知的铯技术(如放化分析法、ICP-MS、光学检测法、原子吸收光谱等)相比,该检测系统在灵敏度、抗干扰能力、快速检测等关键指标方面均处在领先地位。为验证传感器在实际应用中的可靠性,对淡水、高盐水以及鱼类、节肢动物、软体动物等不同类型样品进行了分析,针对其中低至ng/L数量级的铯浓度获得了准确、可视化的检测结果(图1),并成功应用于监测水生动物(泥鳅)中铯的累积过程,证实其在环境分析和生态学研究中的应用价值。该工作研究了一种痕量铯精准、快速检测系统,在环境监测、生态学和核安全领域具有重要意义。

图1.基于孔依赖ECL机理的痕量铯精准检测系统及其在环境样本中的应用。

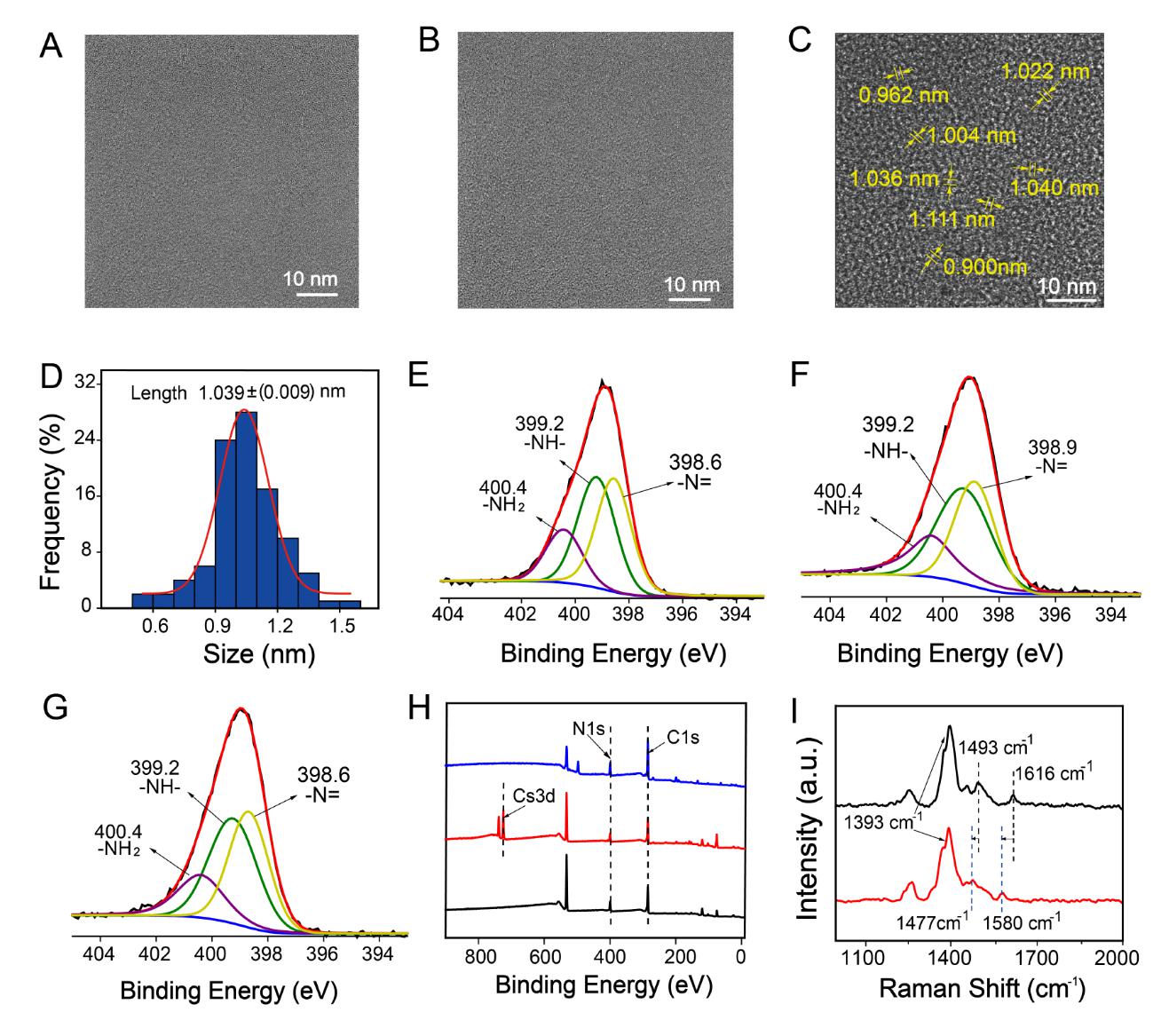

聚邻苯二胺中的=N-基团对金属离子具有良好的结合能力,可用于铯离子吸附。高分辨率透射电子显微镜(TEM)图像显示,结合Cs+与未结合Cs+的聚邻苯二胺膜表面均相对平整(图2A和B),而经盐酸洗脱铯离子后,CIPF表面呈现明显的多孔结构(图2C)。印迹孔直径大致分布在0.9~1.2 nm范围内,平均值约为1.04 nm(图2D)。铯离子的水合直径约为1 nm,与孔尺寸高度匹配。结合铯离子后,X射线光电子能谱(XPS)数据中仅-N=基团的峰从398.6 eV偏移至398.9 eV(图2E及F);洗脱Cs+后该峰恢复至398.6 eV(图2G),表明CIPF中铯离子结合位点为-N=基团。铯结合的聚邻苯二胺膜中可观察到Cs 3d峰,而盐酸洗脱后该峰消失(图2H),证实CIPF中铯离子已被成功洗脱。拉曼光谱中(图2I),与空白聚邻苯二胺(黑线)相比,结合Cs+后(蓝线)C=N伸缩振动峰从1616 cm-1红移至1580 cm-1,耦合振动峰从1493 cm-1红移至1477 cm-1,表明=N-基团与Cs+发生结合。

图2. CIPF的TEM及XPS数据:(A)空白聚邻苯二胺,(B)铯结合的聚邻苯二胺,(C)CIPF的TEM图。(D)图2C中的粒径分布。(E)空白聚邻苯二胺,(F)Cs+结合聚邻苯二胺薄膜,(G)CIPF的N1s XPS数据。(H)空白聚邻苯二胺(蓝线)、Cs+结合聚邻苯二胺薄膜(红线)和CIPF(黑线)的XPS全谱数据。(I)加入(蓝线)和不加入(黑线)0.3 mM Cs+制备的聚邻苯二胺薄膜的拉曼光谱。

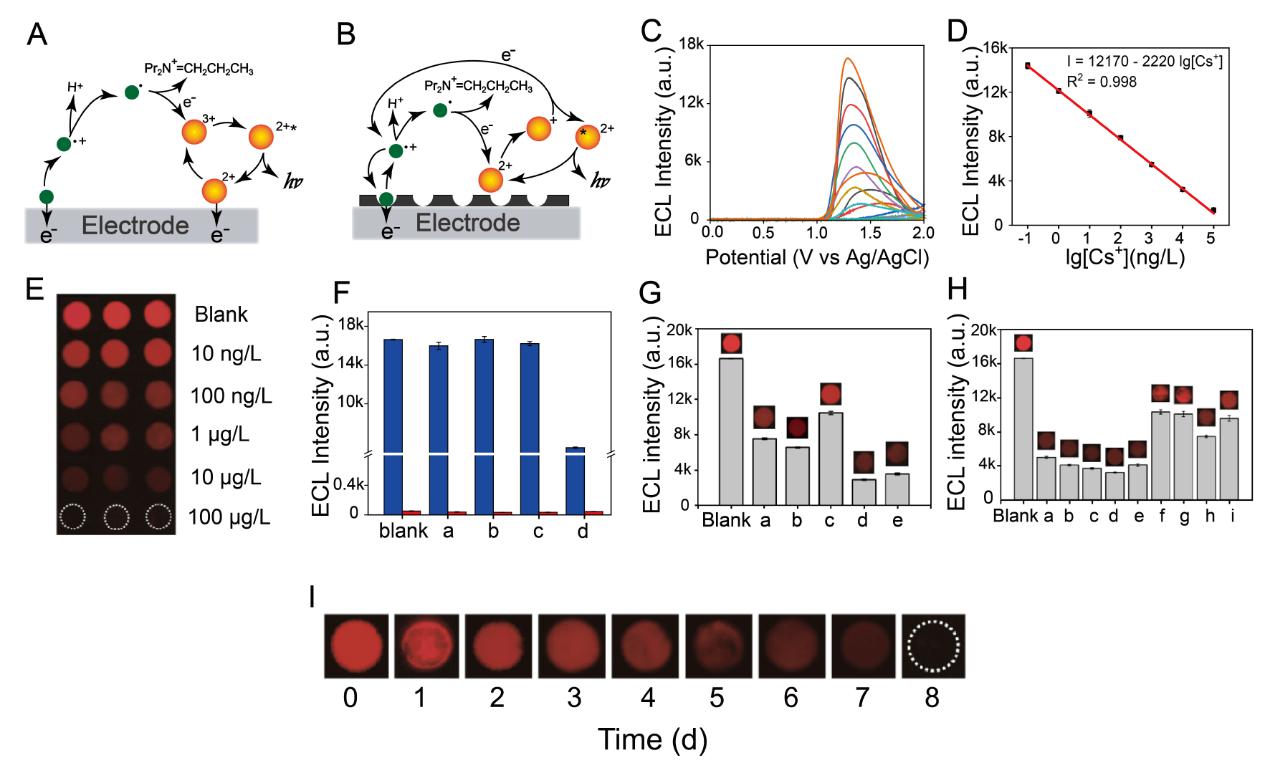

由于Ru(bpy)₃²⁺尺寸大于1 nm,因此无法进入铯印迹孔在工作电极表面氧化,而TPrA尺寸小于印迹孔(约0.8 nm),可进入印迹孔在电极表面氧化(图3B),因此其ECL机理不同于Ru(bpy)₃²⁺和TPrA均进行氧化的一般机理(图3A),表现出明显的孔结构依赖性。铯离子占据印迹孔后,可阻断TPrA的氧化,进而阻断孔依赖ECL过程,淬灭Ru(bpy)₃²⁺的ECL信号(图3C),在100 pg/L~100 μg/L区间里具有良好线性(图3D),检测限为50 pg/L,可凭借CCD相机实现可视化检测(图3E)。相比未印迹聚邻苯二胺膜,CIPF具有良好的铯离子选择性(图3F)。本工作进一步将其应用于多种淡水、高盐水、水生生物(鱼类、节肢类、软体类)样本中痕量铯检测,获得可信结果(图3G和H)。将其应用于铯在泥鳅体内累积表征中,可凭借裸眼观测到铯积累过程(图3I)。

图3. (A)空白电极上的ECL机理。(B) CIPF修饰电极上的孔道依赖性ECL机理。(C) CIPF经不同浓度Cs⁺溶液处理后的ECL信号。(D) ECL强度对Cs⁺浓度对数值的校准曲线。(E)空白CIPF及经不同浓度Cs⁺溶液处理后的CIPF的ECL成像。(F)空白CIPF(蓝线)/聚邻苯二胺薄膜(红线)和经以下样本处理的CIPF/未印迹聚邻苯二胺薄膜的ECL强度:(a)干扰离子溶液(Na+、K+、Ca²⁺、Mg²⁺、Sr²⁺、Mn²⁺、Cu²⁺、Zn²⁺、Pb²⁺、Ni²⁺、Fe3+、Al3+、Co3+、NH4+、Cl-、SO42-,每种离子250 mg/L),(b)高盐度溶液(Na⁺、K⁺、Ca²⁺、Mg²⁺,每种离子1 g/L),(c)有机物干扰(乙酸、草酸、柠檬酸、十二烷基硫酸钠、聚乙二醇、EDTA、甘氨酸和盐酸环丙沙星,每种250 mg/L),(d) 1 μg/L Cs⁺溶液。(G)空白CIPF及经以下水源样品处理的CIPF的ECL信号和图像:(a)独墅湖水、(b)赣江水、(c)秦岭山泉水、(d)运城河东盐池盐水和(e)东海海水。(H)水生物样品:(a)锯缘青蟹、(b)中国对虾、(c)厚壳贻贝、来自(d)宁波和(e)台州的小黄鱼、(f)蒙古鲌、(g)达氏鲌、(h)中国圆田螺、(i)青虾。(I) CIPF经含铯水饲养不同天数泥鳅样品处理后的ECL成像。注:ECL测量扫描速率:100 mV/s,ECL成像扫描速率:400 mV/s,光电倍增管电压:300 V,重复测量次数= 3。

本工作利用离子印迹技术成功制备了一种孔依赖ECL铯探针,实现了多种实际样本的痕量检测,为复杂环境样本中痕量铯的精准测量提供了高效解决方案,在核应急及公共安全领域具有重要科学价值。苏州大学放射医学与辐射防护国家重点实验室王子昱副研究员为该论文第一作者、在读硕士生方蕾为该论文共同第一作者,华道本教授为通讯作者。该工作感谢国家自然科学基金(22276129、22476142)等资助。

(撰稿人王子昱、第一审稿人华道本、审稿人王成奎,第一校稿人王子昱、第二校稿人华道本、校稿人徐加英)