代表性研究工作进展的主要内容如下:

方向一、放射生物效应及机理

发现重离子有效杀灭肿瘤细胞的分子机制

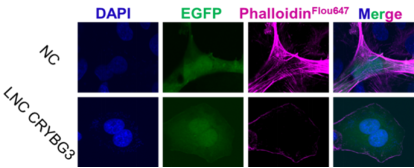

重离子治癌在临床上取得了非常好的疗效,但是其生物学机制尚不清楚。细胞骨架是细胞运动、有丝分裂、物质运输、信号转导、维持基因组稳定等诸多生物学过程的物质基础,也是多种肿瘤治疗的靶点。我们对碳离子放疗后肿瘤细胞中长链非编码RNA(lncRNA)的表达谱进行研究,发现了对碳离子辐照特异性高表达的LNC CRYBG3;采用多种分子生物学技术,揭示了LNC CRYBG3直接结合G-actin,抑制微丝骨架的组装、阻断缢缩环的形成,导致细胞分裂无法完成,从而抑制肿瘤生长;另外,LNC CRYBG3与G-actin的结合阻断MAL蛋白的核定位,导致血清反应因子(SRF)无法结合到JUNB和Arp3等细胞增殖、粘附、转移等必需基因的启动子区域,从而抑制这些基因的表达。该研究发现了第一条与细胞微丝骨架直接作用的lncRNA,阐明了调控肿瘤进程的lncRNA-actin-MAL-SRF通路,揭示了碳离子治癌有效性的分子机制。相关研究工作发表在Cancer Res., 2018, 78, 4563。

图1. LNC CRYBG3抑制微丝骨架的形成。

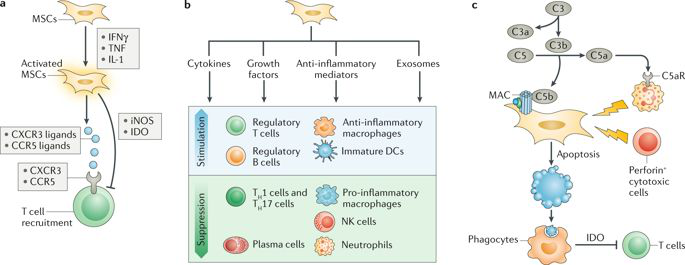

放射辐照后的间充质干细胞(MSCs)促进小鼠乳腺癌肺转移

间充质干细胞(又称间充质基质细胞,MSCs)因具其调节炎症过程的能力而备受关注。研究表明,MSCs以多种分子方式对先天性和适应性免疫应答发挥免疫调节作用。为探究辐射是否通过改变肿瘤微环境影响肿瘤进程,我们把经不同辐照剂量(12Gy、14 Gy)处理的小鼠MSCs,同4T小鼠乳腺癌细胞混合,通过尾静脉或原位脂肪垫注射到小鼠体内,2周后将小鼠安乐处死,取小鼠肺组织,观察肺组织中转移结节数量的变化。结果显示,辐照处理MSCs组的肺部转移性结节数量明显多于对照组或是未辐照的MSCs组,证明放射辐照后的MSCs能够促进小鼠乳腺癌肺转移。相关成果发表在Nat. Rev. Nephrol., 2018, 14, 493。

图2. 间充质干细胞介导的免疫调节作用机制。

方向二、先进放射诊断和治疗

基于生物高分子材料的肿瘤放射免疫联合治疗

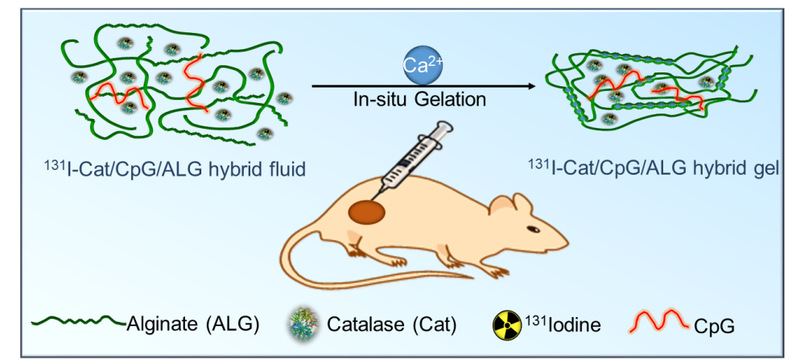

杨凯副教授与功能纳米与软物质研究院刘庄教授合作在《自然》子刊Nature Biomedical Engineering(《自然-生物医学工程》)发表论文,报道了一种基于生物材料的放射免疫联合治疗新策略。该研究将有治疗功能的放射性同位素碘131标记在过氧化氢酶上,然后将其与免疫佐剂CpG以及海藻酸钠均匀混合得到复合注射液。在这个体系中,过氧化氢酶可以高效地分解肿瘤组织间的内源性过氧化氢产生氧气,通过改善肿瘤乏氧以增强放疗疗效;CpG作为免疫佐剂,可以与内放疗摧毁肿瘤后其残留物中的肿瘤相关性抗原相互作用,产生肿瘤特异性的免疫反应;而海藻酸钠在局部注射到肿瘤内后,可以和肿瘤细胞间隙液中的钙离子结合快速形成凝胶,将碘131标记的过氧化氢酶固定在肿瘤内,从而增强其效果并且降低对正常器官的辐射副作用。研究表明,该策略可以使用较低的放射性剂量,通过单次注射,在小鼠肿瘤模型,人源异种移植模型以及兔肿瘤模型上完全杀灭原位实体瘤;并进一步触发抗肿瘤免疫反应,通过联用免疫检查点抑制剂,可利用机体自身的免疫系统追击远端转移的肿瘤细胞,从而有效抑制肿瘤转移;随后,研究人员还观察到一种类似疫苗的免疫记忆效应,能够保护小鼠不受肿瘤复发的侵袭。

这种策略的特点是,通过增强的内放疗摧毁可见实体肿瘤的同时触发机体自身免疫反应消除转移的隐匿肿瘤病灶同时预防其复发。这种方法有望应用于治疗多种类型的实体瘤,给那些处于发生肿瘤转移以及癌症中晚期且不能通过手术或者化疗治愈的患者或将带来新的机遇。值得一提的是,该策略中使用的所有的试剂都是基于天然生物材料,具有很好的生物相容性。

图3. 碘131标记的过氧化氢酶(蛋白)、免疫佐剂CpG(核酸)以及海藻酸钠(多糖)复合物肿瘤内局部注射原位成胶示意图。

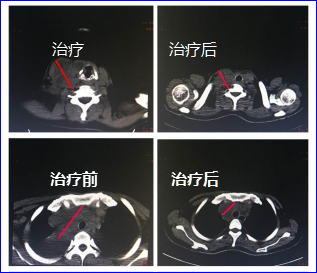

联合放疗和肿瘤血管正常化的CAR-T实体瘤治疗

研究团队在国际上率先发现CTLA4和PD1抗体治疗通过诱导血管正常化来改善组织供氧,可增加癌细胞对放疗的敏感性,为临床优化放疗与免疫治疗联用提供了新思路。首次在国际上证明携带PD-1 scFv的靶向MUC1的四代CAR-T细胞,以静脉给药方式,在特定实体瘤患者上出现临床疗效(VGPR、胸腔积液基本消失),且治疗安全性高。更大规模的临床验证正在开展之中。工作发表在:J. Clin. Invest., 2018,128, 2104; Nat. Rev. Immunol., 2018,18, 195。

图4. CTLA4和PD1抗体联合放疗实体瘤。

方向三、辐射防护

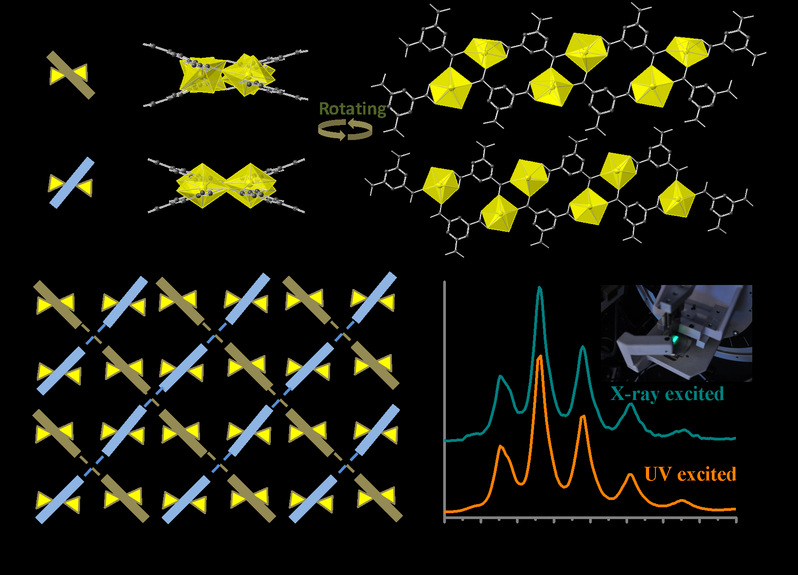

新型铀基闪烁体材料用于辐射探测

铀元素在现代核能利用中扮演着“基石”角色,除了广泛利用的核裂变性质外,它的物理化学性质也极具吸引力,发展铀基功能材料对于优化利用核资源具有重要意义。同时,开发含铀功能材料一直是锕系固体化学研究前沿,目前含铀化合物在分子磁体、电催化分解产氢、小分子活化、超导体等领域均有广泛研究。闪烁体是一类具有闪烁效应的材料,广泛应用于医学成像、高能物理、国防安全、环境监测等领域。闪烁体通过吸收高能射线或高能粒子,发出能量较低的荧光从而实现对高能射线的“可视化”。从发现闪烁体至今,闪烁体材料开发已经囊括了元素周期表中大部分发光元素,其中一个重要的特点是利用一些重发光元素实现能量高效沉积,广泛使用的闪烁晶体有NaI:Tl, CsI:Tl, Bi4Ge3O12, PbWO4, LuAlO3:Ce等。铀作为地球上稳定存在的最后一个元素,具有得天独厚的射线阻滞能力;同时,铀元素的主要化学物种——铀酰在紫外光照射下能发射出本征的绿色荧光,使其在闪烁体领域极具优势。然而利用天然最重的元素实现闪烁性能从未见报道,基于铀的本征优势,项目团队在国际上首次提出含铀材料作为闪烁体的概念,该项工作近期以封面论文形式发表在德国《应用化学》上(Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 7883)。

图5.含铀有机无机杂化材料SCU-9。

本工作首先合成了含铀有机无机杂化材料SCU-9,均苯三酸连接铀酰金属中心形成两条不同取向的链状结构。同时,两条链上都存在一个未配位均苯三酸作为端基,进而形成氢键连接的三维超结构。由于强烈的氢键存在,使得该化合物在紫外照射下具有极高发光效率,其量子产率(58%)是目前已知所有含铀材料之最。由于较高的量子产率,使得项目组能够首次发现铀酰化合物在高能辐射场中发光的现象。闪烁性能表征显示该化合物对射线响应程度接近商用闪烁体CsI:Tl。由于铀的本征物理特性,该化合物在射线阻滞能力上明显优于商用闪烁体CsI:Tl,这对于实现较低剂量医学成像具有潜在优势。同时,有机无机杂化晶格的引入使得SCU-9化合物在辐照稳定性、水稳定性上比离子化合物更具优势,为进一步设计高性能铀基闪烁体提供了指导。

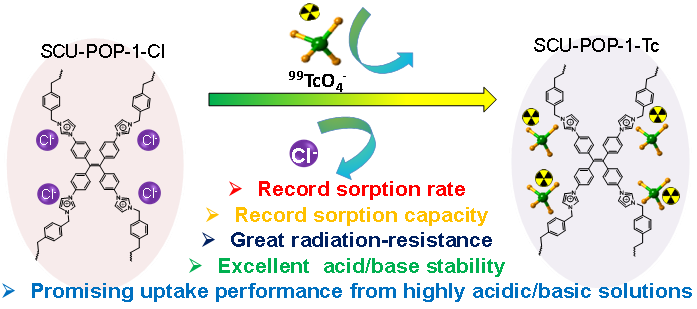

新型阳离子骨架材料用于分离TcO4-

99Tc是一种长寿命的放射性核素,其半衰期为2.13×105年。在水中主要以TcO4-的形式存在,溶解度高,迁移快,天然矿物无法有效阻滞,对环境造成严重的危害。另外,99Tc在乏燃料后处理中价态多变,影响铀镎钚的分离回收,如果不分离,在之后的玻璃固化时又会以Tc2O7的气态形式挥发泄露,但要从高酸度高辐射且大量竞争离子共存的核废液中选择分离TcO4-非常具有挑战。针对这个难题,我们前期创新性地采用阳离子金属有机框架(MOFs)材料选择分离放射性TcO4-,取得了一系列成果。本年度又通过四(1-咪唑苯基)乙烯与α,α-二溴对二甲苯合成了一类新颖的耐酸耐辐照的共价有机阳离子聚合物材料,SCU-CPN-1。该类材料合成简单,产率高,且对TcO4-/ReO4-的分离具有吸附动力学快、对ReO4-的吸附容量高、选择性好、耐酸性好和耐辐照等明显优势。

图6. 新型阳离子骨架材料SCU-CPN-1用于分离TcO4-。

SCU-CPN-1一方面解决了传统阴离子交换树脂材料在选择性、动力学及耐辐照性能方面的缺陷,另一方面解决了阳离子金属有机框架材料和无机阳离子骨架材料在强酸条件下结构不稳定的缺点,是目前从高酸性核废液中分离TcO4-的最佳材料。相关结果已正式发表在Nature Communications上(Nat. Commun., 2018, 9, 3007)。